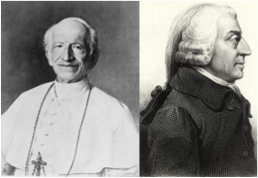

Faisant suite au post précédent, nous souhaitons approfondir la question du rapport de l’Eglise au libéralisme. Cette question est d’importance pour comprendre d’ « où » parle l’Eglise quand elle formule ses critiques sur le fonctionnement d’un certain capitalisme. L’argumentation de l’Eglise n’aura en effet pas le même poids si sa doctrine ne fait que refléter des arguments d’autorité non fondés dans les réalités économiques et sociales ou si, comme c’est le cas, la critique que l’Eglise formule vis-à-vis des « faux dogmes du libéralisme » (Quadragesimo Anno) s’appuie sur une connaissance profonde de cette doctrine dont elle incarne en fait un certain courant. On soulignera d’ailleurs que, loin d’écrire leurs encycliques dans une tour d’ivoire, les papes ont pour coutume de mener d’importantes consultations auprès de la société civile et d’impliquer tout l’appareil intellectuel de l’Eglise et de ses congrégations (ordre des jésuites…).

La doctrine libérale la plus couramment admise et que l’on apprend dans toutes les facs et écoles de commerce trouve son fondement dans la métaphore de la main invisible d’Adam Smith : le marché, par le mécanisme des prix, permet d’aboutir à l’intérêt général alors que chaque acteur économique poursuit égoïstement son intérêt particulier. Bernard de Mandeville développera avant La Richesse des Nations (1776) une version plus provocante de ce paradoxe piquant avec sa Fable des abeilles (1714) où le vice est présenté comme participant à l’intérêt général. On notera au passage qu’Adam Smith ne goûtait guère cette apologie du vice de Mandeville et on ne lui fera pas l’injure de réduire son œuvre à la seule main invisible, idée qui est loin d’épuiser sa réflexion sur le capitalisme. Malheureusement, c’est cette idée qui passa à la postérité. Pris dans cette optique, les comportements moraux des acteurs économiques sont totalement indifférents, seules comptent le respect des règles de bon fonctionnement du marché. Dans la 2ème moitié du XIXème siècle, l’école néoclassique se donnera pour principale mission de spécifier ses règles avec sa théorie de la concurrence pure et parfaite. Le néolibéralisme contemporain n’est rien d’autre que la mise en pratique sans aucune réserve de cette philosophie.

L’Eglise a une connaissance précise de cette doctrine mais il ne lui viendrait pas un instant à l’idée de céder à cet optimisme naïf si répandu à l’époque des Lumières. Si elle est trop consciente de la dimension pratique irremplaçable du marché, sa connaissance profonde des sociétés humaines l’amène à avoir une intuition forte des innombrables (pour ne pas dire infinies) imperfections de marché que l’homme ne cesse volontairement et involontairement de créer. Ces imperfections se traduisent par un pouvoir de marché qui, s’il est exploité avec un total cynisme par les agents économiques, ne peut qu’aboutir aux pires excès et abus. Pour l’Eglise, le libéralisme, pris dans cette version doctrinale, ne conduit qu’à une déresponsabilisation morale des individus. Pire, en leur donnant une absolution de principe, il les encourage précisément au cynisme le plus absolu puisqu’il ne saurait y avoir de « crime » économique. L’idéologie libérale prépare ainsi l’avènement de la loi du plus fort. Un auteur aussi libéral qu’Adam Smith ne s’y trompait pas alors qu’il parlait des capitalistes : « classe de gens dont l'intérêt ne saurait jamais être le même que l'intérêt de la société, qui ont en général intérêt à tromper le public et même à le surcharger, et qui en conséquence ont déjà fait l'un ou l'autre en beaucoup d'occasions ».

Dans le monde contemporain, l’une des traductions les plus visibles de ce libéralisme amoral est le phénomène du « juridisme » que l’on observe dans tous les pays occidentaux : la survalorisation du droit au détriment de la morale la plus élémentaire. Tant que je respecte la légalité, peu importe la moralité de mes actions. A ce jeu, les élites sont évidemment les mieux équipées et les plus douées : respecter la lettre en trahissant l’esprit des lois ou tout simplement réécrire les lois en fonction de leurs besoins (ce qui est tout de même plus commode…).

Outre cette critique lucide sur l’amoralité du libéralisme doctrinaire, il est un autre aspect du capitalisme sur lequel l’Eglise se montre d’un réalisme brutal: l’antagonisme toujours latent entre les intérêts du capital et du travail. Contre toute attente, elle rencontre ici le marxisme en évitant cependant de tomber dans la logique de la lutte des classes. La maximisation du taux de profit ne peut se faire que par une pression constante sur les salaires. Dans le contexte du XIXème siècle finissant, la notion de juste salaire définie par l’Eglise cherche avant tout à mettre les capitalistes devant leur responsabilité morale : un ordre économique qui ne permettrait pas la reproduction de la force de travail (pour reprendre une terminologie marxiste) est contraire au bon sens et à la justice, prise comme conformité à l’ordre naturel, c’est-à-dire voulu par le Créateur.

En conclusion, on doit bien reconnaître que la Doctrine Sociale de l’Eglise est d’un réalisme qui force l’admiration et qu’elle peut de ce fait être considérée comme un monument de la pensée économique. Elle milite pour un libéralisme pratique dans lequel les acteurs du jeu social (employés, employeurs, Etat) sont mis devant leur responsabilité en tant que contributeurs au bien commun. Sa doctrine est avant tout un guide à l'action juste pour tous, chacun à son niveau et, certes, dans la seule mesure de leur bonne volonté. C’est parce que la justice n’est pas une mathématique du marché que l’Eglise place tous les individus devant leur responsabilité sociale. N’accordant une confiance naïve à aucun acteur d’une humanité pécheresse, elle milite depuis toujours en faveur d'un arbitrage subsidiaire de l’Etat... Principe de subsidiarité ô combien libéral au sens modeste et pratique : la prudence conseille la retenue et la concertation mais aussi, en cas de besoin, le transfert d’un litige à la partie la mieux à même d’en juger. Or qui mieux que l’Etat peut incarner l’intérêt général ?