La curée contre François Fillon est vraiment injuste ! Elle a le tort de nous priver d’un débat nécessaire sur son programme économique et social (

que l’on avait déjà commencé sur ce blog). C’est d’autant plus regrettable qu’un tel débat nous permettrait de soulever un problème autrement plus fondamental : le discrédit que fait injustement peser sur l’église catholique un candidat qui invoque son catholicisme à tort et à travers tout en incarnant la négation absolue de ce bon sens chrétien élémentaire qu’est la doctrine sociale de l’Eglise. Bon sens sans lequel aucun modèle économique ne peut être durable. On ne peut qu’être consterné de voir une partie importante de l’électorat catholique s’égarer dans une adhésion éperdue à une politique si éloignée des principes les plus fondamentaux de l’Eglise. On se propose donc ici de remettre les points sur les i.

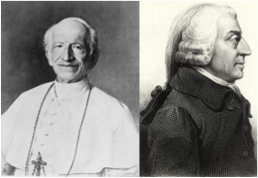

Enoncée pour la première fois dans l’encyclique

Rerum Novarum (1891) par le pape Léon XIII, la Doctrine Sociale de l’Eglise est sa réponse aux maux économiques et sociaux du monde moderne. Elle s’appuie sur une tradition millénaire fondée sur l’Evangile et particulièrement sur le jalon majeur de la pensée chrétienne qu’est l’œuvre de Saint Thomas d’Aquin. Cette doctrine a été constamment rappelée et précisée par les papes jusqu’à nos jours. A défaut de pouvoir la résumer ici dans son ampleur qui excède de loin l’objet de ce post, on propose d’en rappeler ses principaux fondements.

Elle part tout d’abord d’un constat sans concession sur les rapports de force sociaux au sein du XIXème siècle finissant.

Rerum Novarum s’ouvre ainsi sur un feu roulant :

« Le dernier siècle a détruit, sans rien leur substituer, les corporations anciennes, qui étaient pour eux [les travailleurs] une protection. Tout principe et tout sentiment religieux ont disparu des lois et des institutions publiques, et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus, avec le temps, livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d’une concurrence effrénée. Une usure dévorante est venue s’ajouter encore au mal. Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l’Eglise, elle n’a cessé d’être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gain, et d’une insatiable cupidité. A tout cela, il faut ajouter la concentration, entre les mains de quelques-uns, de l’industrie et du commerce, devenus le partage d’un petit nombre de riches et d’opulents, qui imposent un joug presque servile à l’infinie multitude des prolétaires ». Voilà une analyse qui garde une sonorité étrangement actuelle : remplacez l’allusion désuète aux

« corporations anciennes » par une autre sur la destruction en cours des protections sociales héritées du XXème siècle et vous pourriez croire que le texte a été écrit cet après-midi !

En réponse à ce constat, l’Eglise pose la notion fondamentale du juste salaire.

Rerum Novarum souligne que ce juste salaire ne se limite pas à la justice commutative d’un libre contrat si le dit-contrat fait aux besoins du travailleur une

« violence contre laquelle la justice [naturelle] proteste ». Brièvement et imparfaitement résumés, ces besoins couvrent une vie familiale décente, ce qui inclut l’éducation des enfants mais aussi de modestes capacités d’épargne et de patrimoine. L’encyclique affirme sans ambages

« On prétend que le salaire une fois librement consenti de part et d’autre, le patron en le payant remplit tous ses engagements et n’est plus tenu à rien […] Pareil raisonnement ne trouvera pas de juge équitable pour y adhérer sans réserve ».

Bref, les enjeux contemporains se lisent sans peine derrière les formules traditionnelles de l’Eglise. La justice qu’elle définit va au-devant de la saine raison : un modèle économique ne saurait survivre en détruisant ses propres bases dans le monde du travail. On touche là l’un des principaux points de friction entre une certaine conception du libéralisme et l’Eglise catholique. Celle-ci définit l’homme comme une fin en soi et met au centre de sa doctrine le respect de la dignité humaine. La théorie économique libérale, prise dans son acception inculte et idéologique (comprendre celle de la plupart des économistes mais, hélas, de beaucoup d’autres personnes aussi), considère explicitement l’homme comme un moyen et une marchandise : c’est ce à quoi conduit la logique même d’un « marché du travail ». Or l’Eglise n’accepte cette logique que dans sa dimension non idéologique et sous réserve du respect de ce bon sens social énoncé dans sa doctrine.

Les forces du marché ne peuvent donc être imposées sans aucune restriction ou limite. Comme le dit l’encyclique

Quadragesimo Anno (1931) :

« Cette situation était acceptée sans aucune difficulté par ceux qui, largement pourvus des biens de ce monde, ne voyaient là qu’un effet des lois économiques et abandonnaient à la charité le soin de soulager les malheureux, comme si la charité devait couvrir ces violations de la justice que le législateur tolérait et même parfois sanctionnait ». Dans le contexte contemporain, la mondialisation, dans sa dimension insoutenable de mise en concurrence générale du travail et de déflation salariale, relève clairement de cette force injuste dénoncée par l’Eglise. La logique folle de l’Union Européenne et de l’Euro ajoute en outre une bonne dose d’iniquité supplémentaire en imposant un principe d’ajustement économique par la seule déflation des salaires, là où une dévaluation permet une plus juste répartition des efforts entre le capital et le travail. Nous voilà donc avec un candidat « catholique » qui se propose tout simplement d’enfoncer le clou à cet état de fait inique ! On lui reconnaitra comme seule qualité d’afficher sans complexe la logique totalement sadomasochiste de son programme, là où un Macron avance plus sournoisement vers une même finalité.

Il est regrettable de voir comment une certaine conception du libéralisme irriguée par la doctrine sociale de l’Eglise a pu totalement disparaitre de la vie politique française alors qu’elle s’était si brillamment incarnée dans la politique gaullienne des années 60. Dans le climat d’inculture et d’amnésie si caractéristique de l’époque contemporaine, il est fréquent de présenter la politique économique et sociale du général de Gaulle comme « dirigiste ». On ne pourrait être plus éloigné de la réalité. De Gaulle était par inclination profondément libéral,

comme en témoigne le rôle que Jacques Rueff joua auprès de lui comme conseiller respecté. On trouvera une bonne concrétisation de la pensée économique du général dans la mise en place du marché commun européen qui eut lieu sous sa présidence.

De Gaulle considérait comme vital d’exposer les entreprises françaises aux vents vivifiants de la concurrence européenne, et particulièrement allemande (à condition de le faire à une parité acceptable pour l’économie française). Mais il considérait comme tout aussi vital de s’assurer que les segments les plus défavorisés de la population (à cette époque le monde paysan, la condition ouvrière ayant connu une substantielle amélioration grâce aux gains de productivité réalisés dans l’industrie) puissent vivre décemment de leur travail. C’est cette préoccupation qui présida à la création de la Politique Agricole Commune que le général arracha de longue lutte à ses partenaires en menaçant à de nombreuses reprises de faire échouer le marché commun (voir

C’était de Gaulle d’Alain Peyrefitte).

Cette politique, sur le fond profondément libérale, articulait dans un même mouvement des mesures d’ouverture et de protection visant à un développement harmonieux de l’économie française. De Gaulle se montre ici, en tant qu’homme d’Etat, comme le parfait exécutant de la doctrine sociale de l’Eglise. Une telle politique passerait pour extraordinairement incongrue aujourd’hui, dans une époque qui ne connait comme seule politique libérale que celle du chien crevé au fil de l’eau…